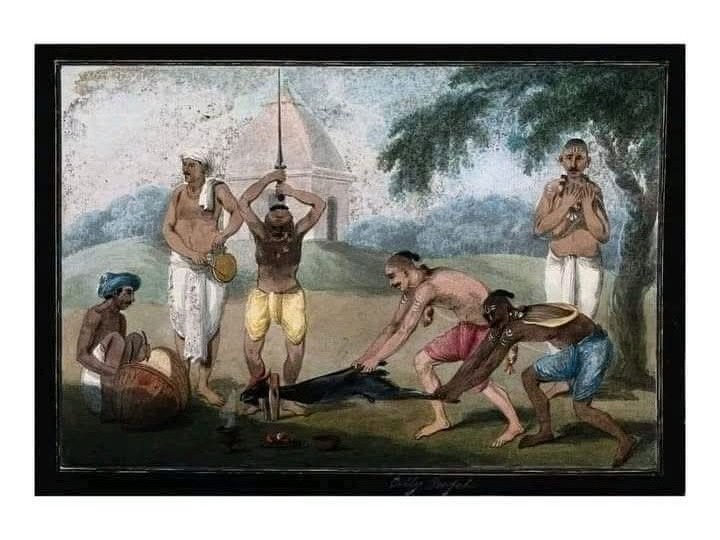

ছোটকাল থেকেই পূজার অনুষ্ঠানে দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবলি দেয়াটা আমার খুব একটি পছন্দ ছিল না। পশুবলি দেখলে মনটা কেমন যেন আৎকে উঠত। আমাদের বাড়িতেও আগে বলি হত। সেই বলি আমার ঠাকুরদা অনুকূল চক্রবর্ত্তীর সময়েই বন্ধ হয়ে যায়। আমার বাবা মাদারীপুর নতুন শহরে যে তিনশ বছরের অধিক প্রাচীন কালী মন্দিরের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে, সেই মন্দিরেও পশুবলি বন্ধ হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকে আমার পরিচিত মন্দিগুলোতে ধীরেধীরে পশুবলি বন্ধ হয়ে যেতে দেখেছি। আমার পরিমণ্ডলের মধ্যে শুধু কয়েকটি মন্দিরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শনি, মঙ্গলবার বা অমাবস্যা তিথিতে পশুবলি হতে দেখেছি। উক্ত মন্দিরগুলো দক্ষিণাঞ্চলের জাগ্রত মন্দির হিসেবে খ্যাত। মন্দিরগুলো প্রত্যেকটিই বরিশাল জেলায়। সে মন্দিরগুলো হল: বার্থি তাঁরা মায়ের মন্দির, একান্নপীঠের অন্যতম সুগন্ধা দেবীপীঠ, সোনা ঠাকুরের কালী মন্দির (বড় কালীবাড়ি), পাষাণময়ী কালী মন্দির (ছোট কালী মন্দির) প্রভৃতি । আমাদের পরিবারে যেহেতু বলি দেয়া হত না, তাই পশুবলি নিয়ে খুব একটা কোন চিন্তা-ভাবনা ছিল না আমার মনে। পরবর্তীতে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পূর্ণ রচনাবলী পড়া শুরু করলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার মধ্যে ধর্মের নামে নির্মম জীবহত্যার বিষয়টি বিভিন্নভাবে ঘুরেফিরে এসেছে। বিষয়টি আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্যে দেখতে পেলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পশুবলি প্রসঙ্গে অনেক গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধসহ বিবিধ মর্মস্পর্শী লেখা লিখেছেন। পশুবলিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার কিছু চরণ আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় সে সময়ে । পশুহত্যা বিরোধী পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মাকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটি রচনা করেন।কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

“হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে,

রক্তাক্ত করিতে পূজা সংকোচ না মানে।

সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতার

ক্ষালন করিবে তুমি সংকল্প তোমার,

তোমারে জানাই নমস্কার।

মাতৃস্তনচ্যুত ভীত পশুর ক্রন্দন

মুখরিত করে মাতৃ-মন্দিরপ্রাঙ্গণ।

অবলের হত্যা অর্ঘ্যে পূজা-উপচার—

এ কলঙ্ক ঘুচাইবে স্বদেশমাতার,

তোমারে জানাই নমস্কার।

নিঃসহায়, আত্মরক্ষা-অক্ষম যে প্রাণী,

নিষ্ঠুর পুণ্যের আশা সে জীবেরে হানি,”

আমি পূর্বেই বলেছি, আমার জীবনে পশুবলির খুব একটা মুখোমুখি কখনো এসে হইনি; তাই এ নিয়ে আমার কোন চিন্তা ছিল না বললেই চলে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে আমি খাদ্য অধিদপ্তরের চাকুরী নিয়ে নারায়ণগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি। তখন শাক্তপন্থী অনেক মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়।যারা “ব্যোম কালী” বলে শিবশক্তির নামে কিছুক্ষণ পরপরই জয়ধ্বনি দিত। তারা তাদের সকল পূজাতেই পশুবলি প্রদান করত। শাক্তিপূজাগুলো তারা সারারাত্রি জেগে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তান্ত্রিকমতে করত। আমিও অনেকদিন তাদের সেই পূজায় উপস্থিত ছিলাম। তাদের কালী, তাঁরা, ছিন্নমস্তা, ইত্যাদি শক্তিপূজায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে পশুবলি বিষয়টি প্রথম আমার ভাবনায় আসা শুরু করলো। তাদের নিষ্ঠার সাথে তান্ত্রিকমতে পূজার সময়ে, মনে হত জগন্মাতা বুঝি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁর পূজা গ্রহণ করছেন। কিন্তু পরবর্তীতে আমি দ্বিধান্বিত সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে যেতাম। তখন বারবার মনেমনে ভাবতাম, ধর্মের নামে ধর্মস্থানকে নিরীহ পশুর রক্তে রক্তাক্ত করা কতটা যৌক্তিক? মনে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আসত। আমি কোনমতেই পূজায় পশুবলি প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। এ প্রসঙ্গে উত্তর খুঁজতে অনেক সাথেই কথা বললাম। বিভিন্ন পুরাণ এবং আমার পূর্ব থেকেই সংগ্রহ করা ছিল। আমি সেই সকল পুরাণ এবং তন্ত্র শাস্ত্র নিরবচ্ছিন্ন পড়া শুরু করলাম। তখন দেখতে পেলাম শাক্তমতের সকল গ্রন্থেই বলির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। শাক্ত সম্প্রদায়ের বেদের পরে প্রধান গ্রন্থ শ্রীচণ্ডীতে দেখতে পেলাম সুস্পষ্টভাবে একাধিক স্থানে বলি প্রদানের কথা রয়েছে। পূজায় পশুবলি প্রদানের নির্দেশনা দেবী স্বয়ং নিজমুখেই দিয়েছেন :

বলিপ্রদানে পূজয়ামগ্নিকার্যে মহোৎসবে।

সর্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্যং শ্রাব্যমেব চ।।

জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতম্ । প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্ ॥

(শ্রীচণ্ডী:১২.১০-১১)

“বলিদানে, দেবতার পূজায়, যজ্ঞ ও হোমাদিতে এবং মহোৎসবে আমার এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে পাঠ ও শ্রবণ করা কর্তব্য।

আমার মাহাত্ম্যপাঠের পর বিধিজ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠিত বলিদানসহকারে পূজা এবং আমার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হোমাদি আমি প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি।”

সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ।

পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ॥

বিপ্ৰাণাং ভোজনৈহোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্ ॥

অন্যৈশ্চ বিবিধৈৰ্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা।

প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ॥

শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।

(শ্রীচণ্ডী:১২.২০-২২)

“আমার এই সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে পাঠক বা শ্রোতা আমার সান্নিধ্য লাভ করে। উত্তম পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ, প্রদীপ, হোম, পঞ্চামৃতাদি বিবিধ অভিষেকদ্রব্য ও অন্যান্য উত্তম উপচার-প্রদান এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি দ্বারা দিবারাত্র এক বৎসর পূজা করিলে আমি যেরূপ প্রসন্ন হই, একবারমাত্র আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণে আমি সেইরূপ প্রীতিলাভ করি।”

দেবী স্বয়ং নিজমুখে বলিদানসহকারে তাঁকে পূজা, হোম, মহোৎসব ইত্যাদি করতে বলেছেন। শাস্ত্রীয় এ বিষয়গুলো চিন্তা করে আমি বেশ দ্বিধায় পড়ে গেলাম। একদিকে ভগবতী বাক্যের শাস্ত্রীয় নির্দেশনা যা অলঙ্ঘনীয়। অন্যদিকে পূজার নামে পূজারস্থান অসহায় পশুর রক্তে রক্তাক্ত করে তোলা। কোনটি ঠিক, কোনটি বেঠিক -এ চিন্তা করতে করতে সংশয়ের পেন্ডুলামটি আমার দুলতেই থাকে। কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। শুধুই কখনো বামে, অথবা কখনো ডানে দুলতেই থাকে।২০১২ খ্রিস্টাব্দে আমার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী হয়। চট্টগ্রামের সংস্কৃতি সম্পর্কে আগে আমার খুব একটা ধারণা ছিল না। চট্টগ্রামের পরিবেশ ছিল আমার অনেকটাই অজানা। তবে চট্টগ্রামে এসে দেখতে পেলাম চট্টগ্রামের ভাষা, সংস্কৃতি এবং খাদ্যাভ্যাস বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের থেকে বেশ ব্যতিক্রমী। প্রথম প্রথম আমার একটু সমস্যা হলেও, পরবর্তীতে ধীরেধীরে পর্যায়ক্রমে মানিয়ে নিতে শুরু করলাম। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে প্রথম আমি মনসাপূজা উদযাপন করি এবং দর্শন করি। বর্ণাঢ্যভাবে মনসাপূজা সারা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়টি চট্টগ্রামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে অবিচ্ছেদ্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তবে চট্টগ্রামের মনসা পূজা এর আগে স্বচক্ষে না দেখলেও, জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র চট্টগ্রামের বন্ধুদের মুখে চট্টগ্রামের বলিসহ লাল মনসাপূজা সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি। তারা বিভিন্ন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে বলেছে, চট্টগ্রামে মনসাপূজায় প্রচুর আনন্দ হয় এবং ঘরে ঘরে পাঠাবলি দেয়া হয় ইত্যাদি। কিন্তু কখনো স্বচক্ষে দেখিনি। তবে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে স্বচক্ষে যখন এ বর্ণাঢ্য মনসাপূজাটি দেখলা, আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। পূজার বিস্তৃতি দেখে আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সে সময়ে আমি যে বাসাতে থাকতাম, শুধু সেই বাসার নিচেই দেখলাম প্রায় চল্লিশটির উপরে পশু দেবীকে বলিরূপে সমর্পণ করা হয়েছে। বিষয়টি আমার কাছে অভূতপূর্ব মনে হয়েছে। এ বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানতে আমি কয়েকটি ছাত্রকে সাথে নিয়ে শুধু আমি যেই এলাকায় থাকি সেই এলাকাতে পর্যবেক্ষণে যখন বের হলাম। আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম ঘরেঘরে পাঠাবলি দেয়া হচ্ছে। মাদারীপুর, বরিশাল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ যে সকল শহরে আমি পূর্বে থেকেছি ; সে সকল শহরের কোথাও আমি এমন পরিসরে এত এত পশুবলি বা পাঠাবলি হতে দেখিনি।আমার পরিচিত মহলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, বৃহত্তর চট্টগ্রামের সর্বত্রই একই অবস্থা। মনসাপূজায় চট্টগ্রামেই এভাবেই পাঠাবলি অনুষ্ঠিত হয়। এমনি করে একটি বছর বিস্ময় এবং পশুবলি শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় এ সংশয়ের দোলাচলে কেটে গেল। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের মনসাপূজায় আমি আরও নিগূঢ়ভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করলাম। সে বছর আমি বুঝতে পারলাম যে, এত লাখো লাখো মানুষকে পশুবলি প্রথা থেকে সরিয়ে নেয়ে অসম্ভব শুধু নয় অবাস্তবও। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মনসাপূজা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী একই দিনে পড়ে। দিনটি ছিল ৩১ শ্রাবণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ এবং ১৭ আগস্ট ২০১৪, রবিবার। সেদিন পূর্বাহ্ণবেলাতেই অষ্টমীতিথি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, বৃহত্তর চট্টগ্রামের মানুষ কিছুটা সন্দিগ্ধ হলেও, ঘরে ঘরে জন্মাষ্টমীর উপবাসও যেমন করেছে; তেমনি যুগপৎভাবে জন্মাষ্টমী তিথিতে পাঠাবলি দিয়ে মনসাপূজাও করেছে। এই ঘটনাটি আমার চিন্তার জগতকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিল। উপলব্ধি করলাম, চাইলেই বহুদিন থেকে চলে আসা কোন আধ্যাত্মিক পরম্পরাকে আকস্মিক পরিত্যাগ করা যায় না। সময়ের প্রয়োজনে কিছুটা সংস্কার করে নেয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা যায় না।

আমি বুঝতে পারলাম, পশুবলি সম্পর্কে অহেতুক আলোচনা সমালোচনা করে সময় নষ্ট না করে এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে উত্তরমেরু বা দক্ষিণমেরুর যেকোন একটি মেরুকে অবলম্বন করতে হবে। হয় সর্বসম্মতভাবে সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করে আপাতদৃষ্টিতে নির্মম পশুবলির বিরুদ্ধে লিখতে হবে, বলতে হবে এবং প্রচার করতে হবে। অথবা যদি পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার কারণে পশুবলির বিপক্ষে অবস্থান নেয়া সম্ভব না হয়, তবে এ নিয়ে আর অহেতুক টানাহেঁচড়া করা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। এতে সাধারণ মানুষের কোন লাভ তো হয় না, উল্টো একরাশ সংশয় এসে বিশ্বাস এবং ভক্তিকে ধীরেধীরে নষ্ট করে দিবে । তাই পশুবলিকে সর্বসম্মতভাবে পরিত্যাগ করতে না পারলে, সাধারণ মানুষের এ সংক্রান্ত বিশ্বাস নষ্ট না করে এর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। তারা যদি পূজায় পশুবলির শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত জানতে পারে, তবে আর তারা পশুবলি প্রদান করে মানসিকভাবে কোন পাপবোধে ক্ষত-বিক্ষত হবে না। এ বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে মনসাপূজার আগে মনসাপূজায় পশুবলিকে সমর্থন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি প্রবন্ধ রচনা করি। রচনাটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য প্রবন্ধটি আলোচিত এবং সমালোচিত দুটিই হয়। যারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তারা স্বভাবতই তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে, প্রবন্ধটি সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আমি বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেই। কারণ যারা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী, তাদের কাছে অকারণে জীব হত্যা বা ধর্মের নামে পশুবলি দৃষ্টিকটু লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া আর একপ্রকারের অকালপক্ব কিছু উঠতি তরুণদের সন্ধান পেলাম, যারা বলিপ্রথার বিরোধী। এরা নিরাকারবাদী গুজরাটের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর অনুসারী। এদের যুক্তি যে, বেদসহ আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কোন মাংসাহারের বিধান নেই ইত্যাদি। এ বিষয়টি প্রমাণ করতে বেদের যে যে স্থানে মাংসাহারের কথা আছে, সেই মন্ত্রগুলো তারা তাদের নিজদের মত করে অনুবাদ ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে প্রচার করে। তাদের সেই অনুবাদ এবং ব্যাখ্যায় ‘মাংস’ শব্দটির বিবিধ বৈচিত্র্যময় অর্থ প্রদর্শন করে। সেই বৈচিত্র্যময় অর্থ দর্শন করে মহাভাষ্যকার বৈয়াকরণিক মহর্ষি পতঞ্জলিও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন আশাকরি। পারিবারিকভাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলের নিরামিষভোজী। তাই তিনি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে যখন ‘আর্যসমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তার ব্যক্তিগত নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনে প্রচলন করেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন বোম্বে প্রদেশের অধিবাসী। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্মস্থান গুজরাট ছিল এই বোম্বে প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। সেই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি বিশাল সংখ্যক মানুষ আজও নিরামিষভোজী। সে হিসেবে ভারতে যারা আর্যসমাজের নেতৃত্বস্থানীয় রয়েছে, তারা অধিকাংশই নিরামিষাশী। কিন্তু বাংলাদেশের সদ্য এ নবীন মতবাদের যুক্ত হওয়া তরুণেরা প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত জীবনে আমিষাশী। অবশ্য শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে খাদ্য সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এ তিন প্রকারের। কিন্তু তাদের আদর্শিক গুরু স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যেহেতু নিরামিষ বা উদ্ভিদ আমিষ খেতে বলেছেন, তাই তারা ব্যক্তিগত জীবনে আমিষাশী হলেও নিরামিষ আহারের পক্ষে দিবারাত্রি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উকিলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যায়। এদের থেকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় অনেক অনেক গুণে উত্তম শুধু নয়, মহত্তম। কারণ তারা যা বিশ্বাস করে তা তারা তাদের নিজেদের জীবনে আচার করে, পালন করে । পশুহত্যা এবং হিংসা যেহেতু অহিংস বৈষ্ণব বিশ্বাসের সাথে যায় না। তাই তারা পশুহত্যা দর্শন করলেও ব্যথিত হয়। আমার মনে পড়ে জগন্নাথ হলের একটি স্মৃতি। একবার আমাদের এক বন্ধু সুমন ফার্মগেট থেকে জ্যন্ত একটি কচ্ছপ বা কাছিম কিনে আনে খাওয়ার জন্য। সে রুমে বসে একটি ধারলো ছুড়ি নিয়ে মনের আনন্দে কাছিমটির চারিপাশে কাটছে। অবশ্য ছুড়ি দিয়ে কাছিম কাটা বেশ শক্ত কাজ।ফিনকি দিয়ে কাছিমের রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝেতে।এমন সময়ে সুমনকে খুঁজতে তার এলাকার এক সিনিয়র দাদা রুমে প্রবেশ করে। সে বাল্যকাল থেকেই নিরামিষভোজী বৈষ্ণব । সে যখন দেখছে যে কাছিমটিকে ছুড়ি দিয়ে কাটা হচ্ছে, ফিনকি দিয়ে তার রক্ত বের হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে সে হতবিহ্বল হয়ে যায়। বারবার বলতে থাকে, “সুমন তোর শরীরে কি একটুকুও মায়া-মমতা নাই; আর কাটিস না, আর কাটিস না।” এ বলতে বলতে দেখলাম সে সুমনের বিছানায় সুয়ে পড়ে। আমরা কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে তার নাকে মুখে জল দেই। চোখের সামনে কাছিম কাটতে দেখে সেই সিনিয়র দাদার হতবিহবল অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম, সেই সিনিয়র দাদা সুমনের কাণ্ডে প্রচণ্ডভাবে ব্যথিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে সুমন কিন্তু তখনও নিরুদ্বিঘ্নভাবে হাসছে আর কাছিমে ছুড়ি চালিয়েই যাচ্ছে। এ নিয়ে তার মধ্যে কোন মর্মবেদনা বা ভাবান্তর নেই।পরবর্তীতে সেই দাদার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে বেশ কয়েকঘন্টা সময় লাগে। এ ঘটনাটি আমার সারাজীবন মনে থাকবে। এ থেকে একটি বড় শিক্ষা পেয়েছিলাম যে, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের সামনে প্রাণী হত্যা করলে তাদের অনুভূতি কেমন তীব্র যাতনাময় হতে পারে।

পশুবলি প্রসঙ্গে আমার চিন্তাজগতে যখন পরিবর্তিত হতে শুরু করল, তখন আমি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম যে ; পশুবলি অমানবিক হলেও, বিষয়টি অশাস্ত্রীয় নয়। বিবিধ শাস্ত্রে এর নির্দেশনা দেয়া রয়েছে। সনাতন পূজা পদ্ধতি প্রধানত দুইটি ধারায় বিকশিত বৈদিক এবং তান্ত্রিক শাস্ত্রাচার পদ্ধতি । এই দুটি পদ্ধতিতেই পশুবলির বিধান রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে পঞ্চমতপথ রয়েছে। তবে অনুসারীদের দিক থেকে বঙ্গদেশসহ সমগ্র পৃথিবীতে শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব এ তিনটি মতই প্রধান।এ তিনটি মতের মধ্যে বৈষ্ণব মতটিকে বাদ দিলে অন্যদুটি শাক্ত এবং শৈব সম্প্রদায়ের মতাদর্শে অত্যাবশ্যকীয়ভাবেই পশুবলির বিধান রয়েছে। ধীরেধীরে পশুবলি সংক্রান্ত আরও কয়েকটি বিষয়ে আমার দৃষ্টিগোচর হল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, যে সকল অঞ্চলে পশুবলি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ; সে সকল অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপরে আক্রমণ খুব একটা হয় না। আক্রমণকারীরা দেবীর হাতের খড়্গ এবং পশুবলির খড়গকে ব্যাপক ভয় পায়।বর্তমান আপদধর্মের প্রেক্ষাপটে পৌরুষ জাগানোর প্রেক্ষাপটে পূজায় পশুবলিকে অনেকেই শ্রেয় মনে করে। ব্যক্তিজীবনে আমি অনেক ব্যক্তিদের চিনি, যারা পূজায় খড়গ দ্বারা পশুবলি সম্পন্ন করেন। তাদের সাহস এবং উজ্জীবনী শক্তি অতুলনীয়। আমাদের বুঝতে হবে, আমরা স্বর্গে বাস করি না। বাস করি পাপপুণ্যময় পৃথিবীর কলিযুগে। কলিযুগের তিনভাগ পাপ এবং একভাগ পুণ্য। আসুরিক, দুরাচারী, পৈশাচিক ভাবাপন্ন আততায়ীদের ছড়াছড়ি আমাদের চারিদিকে। এ কারণেই পাঁচ বছরের শিশুর যৌনাঙ্গ ব্লেড দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে আততায়ীরা ধর্ষণ করে এমনও সংবাদ আমরা সংবাদমাধ্যমে পাই। শাস্ত্রে আততায়ী তাদেরই বলে, যারা অন্যের গৃহে অগ্নি সংযোগ করে, অন্যকে মেরে ফেলতে বিষ প্রয়োগ করে, অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখায়, অন্যের ধন অপহরণ করে, জমিজমা দখল করে, নারীদের অপহৃত করে ভোগদখল করে। যে যে অঞ্চলে পশুবলি এবং খড়গের ছড়াছড়ি সে সকল অঞ্চলে আসুরিক ভাবাপন্ন আততায়ীদের আনাগোনা উৎপাত সীমিত বলা চলে। বলির খড়্গ হল আদ্যাশক্তি মহামায়ার সকল অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে শাশ্বত দৈবশক্তির প্রতীক। খড়্গ প্রসঙ্গে শ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে:

অসুরাসৃগ্ বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।

শুভায় খড়্গঃ ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্।।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী : ১১.২৮)

“হে মা চণ্ডিকে, তোমার হাতে শোভিত প্রজ্বলিত তেজোময়, দুরাচারী অসুরের রক্ত ও মেদলিপ্ত খড়গই আমাদের একমাত্র সহায় হোক ; এ খড়্গ দ্বারাই তুমি আমাদের সকল বিঘ্ননাশ করে কল্যাণসাধন এবং রক্ষা করো। মাগো তোমায় প্রণাম।”

আমার লেখায় কিছু মানুষ দুঃখ পেতে পারেন বা পেয়েছেন। লেখাটি পড়ে অনেকে হয়ত আমার উপরে বিরক্ত হতে পারেন। কিন্তু আমি নিরুপায়। বিভিন্ন সময়ে মাংসাদি আহারসহ পশুবলি প্রসঙ্গে অসংখ্য মানুষ আমার সিদ্ধান্ত জানতে চায়। আমি ভাবলাম আমি সিদ্ধান্ত দেয়ার কেউ নই, কিন্তু আমি অন্ততপক্ষে এ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মতামত জীবনের কিছু কথা জানাতে পারি। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই অনিচ্ছায় ঢেঁকিগেলার মত এই লেখাটি লেখা।

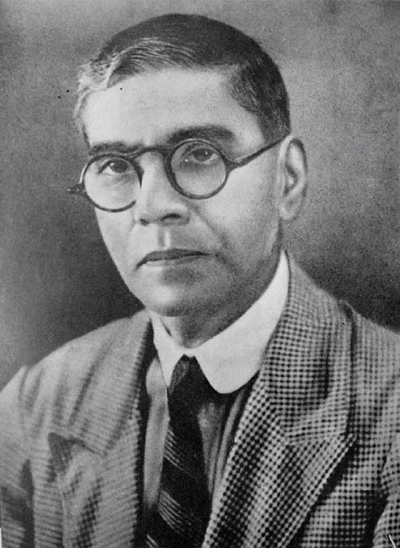

কুশল বরণ চক্রবর্ত্তী

সহকারী অধ্যাপক,

সংস্কৃত বিভাগ,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়